河井継之助の改革と戦争

激動の幕末、戊辰戦争において、越後・長岡藩を率いて新政府軍に徹底抗戦したことで知られる継之助ですが、本来目指していたのは『武装中立』でした。諸藩が新政府・旧幕府に分かれて争うなか、他力に頼らず、冒されず、己の力で生きていくことを志向した継之助。しかし、その先進的な考えは理解されず、開戦へと突き進み、戦いのなかで落命していくこととなります。

このページでは、「長岡の蒼龍」と呼ばれた、継之助のその生涯を紹介していきます。

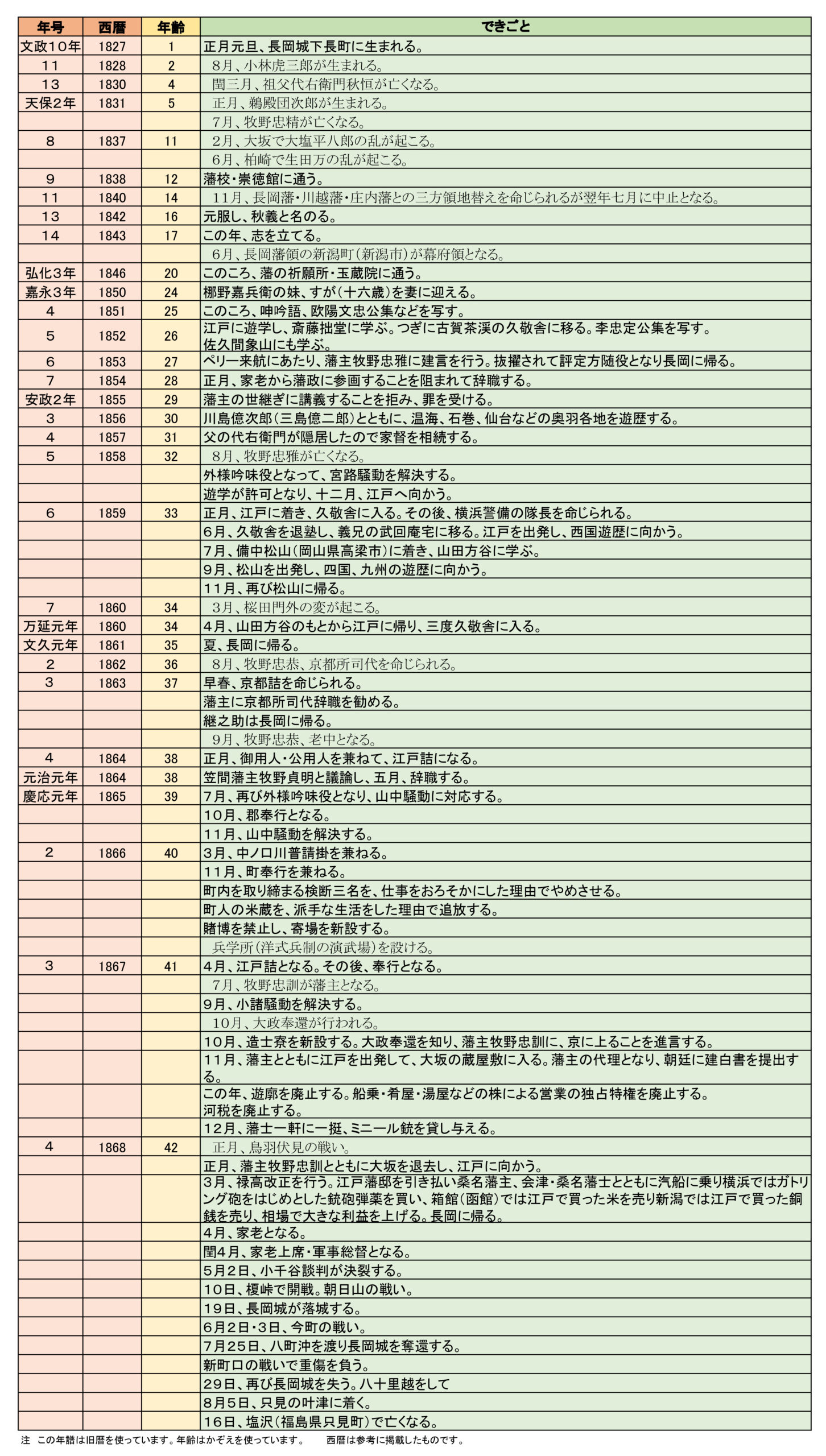

つぎに河井継之助の簡単な人となりについて説明しましょう。河井継之助は文政10年(1827)1月1日、長岡藩の中級藩士・河井代右衛門の長男として長岡城下に生まれました。名を秋義、蒼龍窟と号しました。河井家は代々能吏の家柄で、継之助の父・代右衛門も勘定頭を務めていました。その一方で、僧の良寛とも親交のある教養人でもありました。継之助は、年長者の理不尽な脅しにも屈しない意思の強い子供であったと伝えられています。

江戸、そして西国遊歴にでかけています。24歳で梛野嘉兵衛の妹すが(16歳)を妻に迎えますが、向学心やみがたく、26歳で単身江戸を目指します。蘭学や西洋砲術で知られた佐久間象山らの門を叩きました。時あたかも黒船が来航し、事態の容易でないことを肌で感じた継之助は、幕府老中であった藩主・牧野忠雅(ただまさ)に藩政改革の必要性を建言。これが採用されて初の役職、評定方随役を任命されるものの、間もなく上役の迫害を受けて退任しました。

安政4年(1857)、父から家督を引き継ぎ、藩では外様吟味役に起用されます。安政5年(1858)に再び継之助は峠を越えます。今回は江戸だけに留まらず西へ西へ。目指したのは備中松山藩(岡山県高梁市)の陽明学者、山田方谷(ほうこく)でした。継之助は藩の危機的財政を救った改革者の門で、半年間学び、万延元年(1860)、34歳で帰郷しました。

改革の具体的な例を説明しましょう。

まず藩の組織・財政改革はもちろんのこと、慣習化した賄賂や賭博を禁止し、遊郭も廃止させました。また、武士の不当な取り立てを罰して農民を救い、商業発展のため、河税や株の特権を解消。藩士の禄高是正や教育改革・兵制改革も当時、画期的なものでありました。継之助は、封建社会の古びた秩序を一掃し、人心の刷新を図りました。夢に描いたのは新鋭な国家構想ー他力に頼らず、冒されず、己の力で生きていく「独立国家」の実現。

そのために軍備にも極めて力を入れました。クリミア戦争で活躍した「ミニエー銃」のほか、手動機関銃「ガトリング砲」を横浜の貿易商ファーブル・ブラントから購入しています。

また中島村(現在の中島)には兵学所を整備してフランス式兵制を推進し、こうして長岡藩は雄藩も目を見張る、近代武装を成し遂げました。

河井継之助の戊辰戦争

北越戊辰戦争について説明しましょう。

戊辰戦争のうち越後における戦いを北越戊辰戦争と称します。

まず「なぜ戦いが起こったか」をお話しします。

慶応3年(1867年)10月に幕府より朝廷に大政が奉還(統治権を返上)されると、12月には「王政復古の大号令」が発せられ、新政権を掌握した討幕派らにより旧幕府派の排除が開始されました。翌年(慶応4年)1月3日には「鳥羽・伏見の戦い」で旧幕府軍と新政府軍が激突。戊辰戦争開戦に至ります。

その後、新政府軍は江戸城を無血開城させるなど戦況を有利に進め、反抗勢力を制圧するため各地に軍を送ります。越後には3月15日に高田(現在の上越市)に北陸道鎮撫使らが到着し、越後11藩に対して軍資金と兵士の供出を求めました。継之助はこれに対し沈黙を守る一方、幕府派である奥羽越列藩同盟からの加盟要請を断っています。

そして小千谷会談がもたれ決裂します。

当時諸藩のほとんどが新政府軍に恭順する中、4月19日に北陸道先鋒総督府参謀・山縣有朋、黒田清隆が高田に入ります。中立の立場をとる長岡藩に向け進軍が開始され、4月27日には新政府軍は小千谷を占領しました。この前日継之助は軍事総督に任命されます。継之助は和睦への最後の望みをかけて、5月2日の小千谷会談に臨みますが、会談場所である慈眼寺(じげんじ)で継之助と会談したのは、当時24歳の岩村精一郎。

継之助は非戦思想を訴え、和睦に向けた幕府軍説得のための猶予を願い出るものの、岩村はこれを認めず会談は決裂、やむなく継之助は徹底抗戦を宣言、長岡藩は奥羽越列藩同盟に正式加盟することとなります。こうして長岡は北越戊辰戦争最大の激戦地への運命を辿っていきます。

さて長岡城をめぐる攻防戦に焦点をあててみます。

新政府軍約2万人の軍勢に同盟軍は8千人の兵力で立ち向かわなければなりませんでした。このため継之助は長岡の南の要衝、榎峠を守っている新政府軍と、5月10日に戦います。長岡藩をはじめとする同盟軍は榎峠の奪取に成功し、続く朝日山の確保にも成功します。その一方で柏崎方面から進軍してきた、新政府軍は5月19日、濁流渦巻く信濃川を渡り守備が手薄な城下に迫ります。継之助も本陣から急行し、自らガトリング砲を操り奮戦するものの長岡城は落城、撤退を余儀なくされます。

またまた継之助は長岡城奪還作戦を決行。陽動と奇襲作戦で7月25日未明に長岡城の奪還に成功します。総指揮官である継之助が左足に銃撃を受けて重傷を負ってしまいます。総指揮官の負傷と交戦の疲労、同盟軍の新発田藩の寝返りで戦況は悪化の一途をたどり、奪還よりわずか4日後の7月29日、長岡城は再び陥落しました。城を失った継之助は会津領へと撤退していきます。

しかし撤退途中に継之助の容態は悪化、継之助は自らの火葬の指示を出した後、1868年(慶応4年)8月16日午後8時頃、会津領塩沢村(現在の福島県只見町)にて41年間の波乱の生涯に幕を下ろしました。継之助亡き後、同盟諸藩は次々と脱落、流浪の身となっていた長岡藩は1868年(明治元年)9月23日降伏をします。

3ヶ月に及ぶ激戦の結果、長岡の街は焼き尽くされました。戦死者は340名におよび、100名近い領民も犠牲となりました。長岡藩は「賊軍」と蔑まれ、辛い歴史を歩み始めます。禄高も7万4千石余から2万4千石に減封され、人々は困窮するものの「質撲剛健」を誇る長岡人は残る力を振り絞り長岡を復興させ、力強く歩んでいきます。